南極の石

南極の石とは

南極の石について記したいと思います。

南極の石はその名のとおり、南極にある石、もしくは南極にあった石のことですが、そこらじゅうとは言わずとも意外とここ日本の身近な場所にあったりします。 公園や学校、神社などにあることが多いようですが、たいていは由来などの説明書きが傍らにあり、南極観測船の乗組員や南極地域観測隊からの寄贈や奉納である旨が記載されていることでしょう。

個人間での取り引きもそれなりにあり、ヤフオクやメルカリで探すと普通に見つかるはずです。

概ねそれら南極の石には、木材などの土台と「南極の石」と記された銀色のプレートが付けられています。

気の利いたものになるとペンギンのマスコットや、南極の砂が添えられていることもあります。

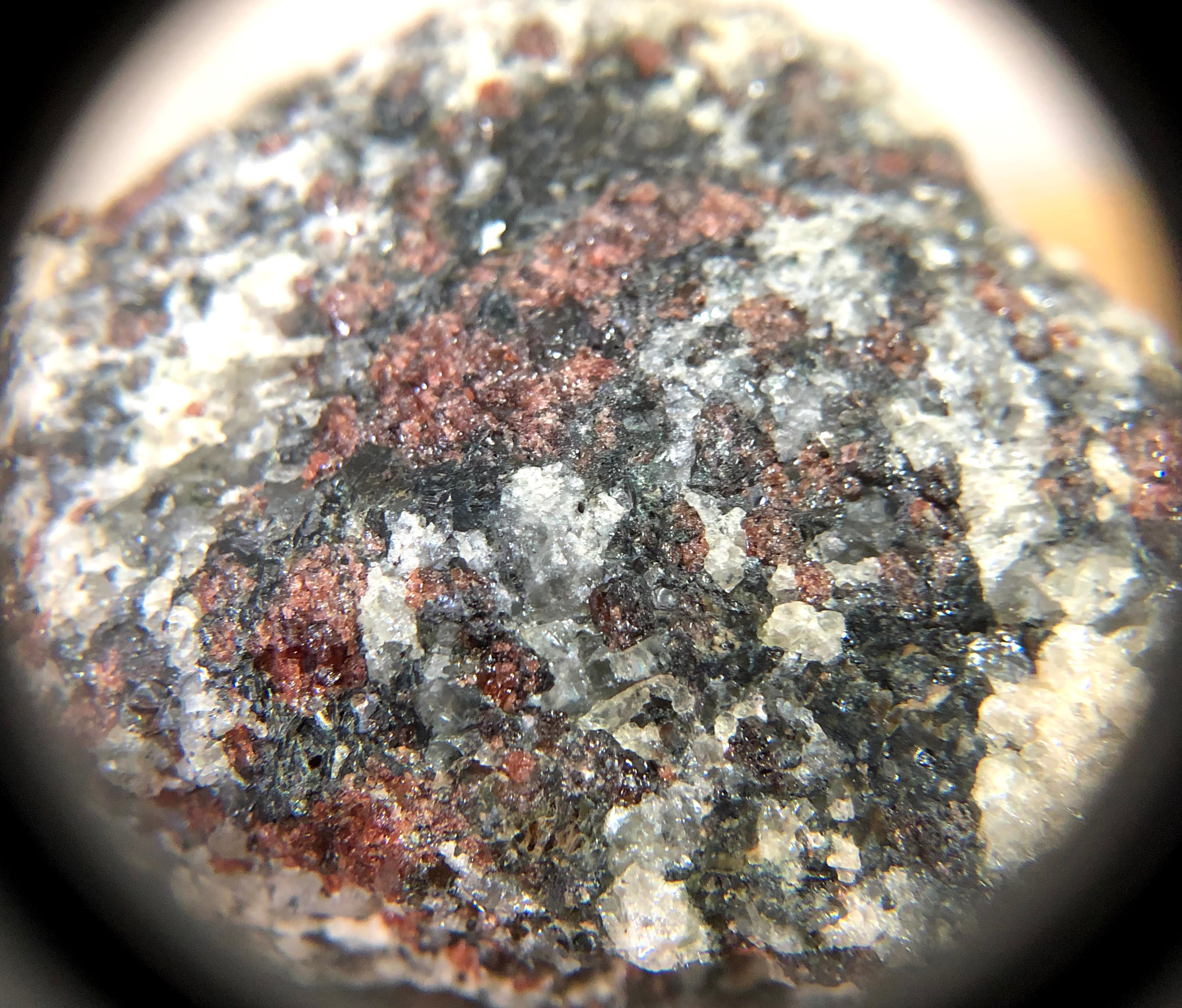

昭和53年に南極観測船ふじの隊員から贈られたとされる南極の石:

とどのつまり、それらは古き良き時代の名残りだったりするのですが、 同じ仕様と思われる銀色のプレートがどの南極の石にも付けられていることから、 誰かが音頭を取って遥々南極を訪れた記念に持ち帰る石に箔をつけようとしたのだと想像されます。

残された家族、親類からすれば南極から無事に戻ってくること自体が最大のお土産だとは思うものの、 そうは言っても行く方からすれば何かしらお土産を持って帰りたいと思うのは人情ですし、 それでもまさか南極にお土産が売っている訳もなし、 記念になるものといえば、転がっている石しかないというのが実情だったのでしょう。

幸いにして、南極地域観測隊のベースキャンプ地であるオングル島の昭和基地周辺は南極にしては寒さがそれほど厳しくなく、夏には地面に雪がほぼないといいます。 石は拾える訳です。

ただし1998年に発効された環境保護に関する南極条約議定書により、今では科学的調査以外での鉱物資源活動は禁止されているため、今ある南極の石は古き良き時代の名残りなのです。

南極条約議定書により、今後増えないという意味では希少ですが、相当数の南極の石が既に日本に持ち込まれていると思われ、 真の意味でどれほど希少なのかはよく分かりません。

とは言え、南極大陸の石ですから学術的に貴重であることには変わりありません。

ちなみに、南極石という鉱物がありますが、南極石は約25℃で融点に達し、液体化する鉱物でここでいう南極の石とは別のものです。

南極の石について

南極の石と言っても、路傍の石が一様でないように当然のことながら鉱物学的に様々な石があります。

オングル島の昭和基地の近くには5億年前の岩石が多数あるといいます。

多くは片麻岩で、白色の長石、透明感のある灰色の石英、黒い角閃石、雲母そして赤紫色の柘榴石(ガーネット)が含まれるタイプです。

なお、5億年前と聞くと気が遠くなりそうなほどの昔ですが、石的に考えるとどうなのかちょっとよく分からないところかと思います。

ちなみに海洋底には2億年以上の古い石は存在しないと言われます。それは海嶺で生まれた海洋プレートが海溝に沈み込む周期が約2億年だからです。

北極には大陸がないため、北極の石というとかなり胡散臭くなるのですが、仮に北極の海底の石があったとしてもそれは2億年未満となるはずです。

南極の隕石について

南極では隕石がよく見つかるといいます。

何故か。

てっきり引力や隕石から見た大気層の距離などが北極や南極周辺の方が有利なのかと思いましたが、そうではないようです。

一説によると、年間4100個ほどの隕石が地球に降り注ぎますが、隕石を発見する上での一番の問題はただの石と隕石の見分けがつかないことです。

また、日本など高温多湿の個所では、隕石は数十年で風化し消滅すると考えられています。

一方の南極の場合、隕石が氷の中で保存される訳です。

さらに氷の中に保存された隕石は、氷床の移動に伴って海に向かって低地に流れていきますが、 山脈などで堰き止められるとそこで氷は昇華し隕石だけが残る、そのため特定の場所に隕石が集まりやすく、見つけやすいという訳です。

興味深い話です。

サイドメニューまたはサイトマップから各ページをご覧ください。